|鉄鍋・鉄フライパンのよくある質問一覧|

Q1.鉄鍋がさびてしまいました。

Q2.鉄蓋も油ならし(シーズニング)の必要はありますか。また、鉄蓋のお手入方法も教えてください。

Q3.調理をすると食材に黒い小さなかけらのようなものがついてしまいました。食べてしまった場合大丈夫ですか?

Q4.鉄鍋に食材が焦げ付いてしまいました。お手入方法を教えてください。

Q5.食材が黒ずんでしまいました。この黒ずみは何でしょうか?体に害はありますか?

Q6.鉄鍋で炊いたご飯が変色してしまいました。(※ほうろう仕上を除く)

Q7.さびた鉄鍋で調理すると人体に害がありますか?

Q8.普段、鉄鍋を使う時はどのような手順で調理しますか?

Q9.なぜ、鉄鍋の使い初めには油をなじませまるのですか?

Q10.「南部ごはん釜(ほうろう仕上を除く)」もシーズニング(油ならし)が必要ですか?

Q11.鉄鍋はIHで使えますか?

Q12.鉄鍋はどれくらい鉄分が摂れますか?

Q13.鉄鍋のお手入れに洗剤は使えますか?

Q14.鉄鍋の長期保管はどのようにしますか?

Q15.汁物を作る時に注意することはありますか?

Q1. 鉄鍋がさびてしまいました。

A.鉄鍋は特性上さびることがありますが、さびた部分に油をなじませることで使い続けることができます。まずは天然素材のタワシ(棕櫚タワシやパームタワシ等)でサビが生じた箇所をこすり洗いし、その後、鍋の使い始めと同様に油ならし(たっぷりの食用油でキャベツ等の葉野菜を炒める)をお試しください。

鉄鍋の外側や蓋がさびた場合は、同様にまずはさびた部分をこすり洗いしてください。鍋または蓋を温めて水分を飛ばした後は、布に染み込ませた食用油を優しくすり込んで馴染ませましょう。

※鍋表面に傷がつく恐れがあるため、スチールタワシや金タワシのご使用はお控えください。

※鉄器は油が鍋肌になじむことで、サビがある程度落ち着くと同時にサビの発生や焦げ付きも防げます。

▶鉄鍋のお手入れ:さびてしまった時

YouTube OIGEN公式チャンネルより

▶鉄鍋の使い始め:油ならし(シーズニング)方法

YouTube OIGEN公式チャンネルより

Q2.鉄蓋も油ならし(シーズニング)の必要はありますか。また、鉄蓋の普段のお手入方法も教えてください。

A.鉄蓋も鍋本体と同じように油ならし(シーズニング)をすることでサビの発生を防止します。鍋本体の油ならし(シーズニング)の際に、直火やオーブンで加熱し温めた蓋裏にも下記のように油をなじませてください。

普段のお手入れ方法も鍋本体同様に天然素材のタワシを使い洗ってください。洗浄後は下記の方法で水気をしっかり飛ばしてください。

鍋本体の上に蓋をずらしてのせ、鍋本体と一緒に加熱し水分を飛ばす。

※加熱後の鉄器は非常に熱いので必ずミトンや布を使用し、火傷には十分お気を付けください。

※洗浄後に鉄蓋の水分を飛ばす際は、蓋自体をコンロにのせ、そのまま加熱する方法もございますが、過度の空焚きや火傷には十分お気を付けください。また、蓋のサイズや形状によってはコンロの五徳に安定してのらない場合がございます。安全面を十分考慮したご使用をお願いいたします。

Q3.調理をすると食材に黒い小さなかけらのようなものがついてしまいました。食べてしまった場合大丈夫ですか?

A.黒い小さなかけらのようなものは、※カシュ―塗装が強い空焚きなどによって炭化し剥離したもの、あるいは長年の食材の焦げつきの層が剥離したものと考えられます。まずは天然素材のタワシ(棕櫚タワシやパームタワシ等)で気になる部分をこすり洗いし、その後、鍋の使い始めと同様に油ならし(たっぷりの食用油でキャベツ等の葉野菜を炒める)をお試しください。この黒い小さなかけらは食べてしまっても体に害はございません。

※カシュ―塗装: OIGENの鉄鍋は、カシューナッツの殻から採取された樹脂を原料としたカシュー塗料を使用しています。南部鉄器は40年ほど前までは、表面に「漆」の樹液を塗装していましたが漆の供給がままならなく、手に入らなくなったために、岩手県が塗料メーカーとともに南部鉄器に適したカシュー塗料を開発し業界に推奨しました。OIGENでは、カシュー塗料もそれを溶かす溶剤もメーカー推奨品を使っており、塗布された当社の南部鉄器は食品衛生法にも合格しております。

Q4.鉄鍋に食材が焦げ付いてしまいました。お手入方法を教えてください。

A.まずはタワシで洗ってみましょう。それでも改善しない場合は、鍋で湯をぐつぐつ沸かしてみてください。さらに、重曹を入れて沸かすとより焦げつきがとれやすくなります。

食材が焦げついてしまう原因の一つとして、鍋に充分油がなじんでいないことが考えられます。特に、たんぱく質を含む食材は熱した鍋肌に直接触れると、くっつき焦げてしまいます。まずは、鍋にしっかり油をなじませてから調理するのがコツです。

長年の焦げつきが厚い層になっている場合は、取り除いたほうが調理しやすくなります。鉄鍋に重曹をたっぷり入れて煮た後、タワシやヘラで焦げつきをこすりとってみましょう。熱の伝わりもよくなります。重曹で煮出した後は、鍋肌になじんでいた油分が不足します。油ならしをして、鍋肌に油をなじませましょう。

Q5.食材が黒ずんでしまいました。この黒ずみは何でしょうか?体に害はありますか?

A.タンニンやフラボノイド系色素が多く含まれている食材(ゴボウやレンコン等)は、鉄分と反応して黒くなることがあります。食材や商品に問題はございません。

Q6.鉄鍋で炊いたご飯が変色してしまいました。(※ほうろう仕上を除く)なぜでしょうか?

A.ご飯が茶色または黒く変色する原因として、内側のサビや塗装の剥がれがお米に付着したことが考えられます。まず「①内側をタワシ(天然素材)でこすり洗い②空焚き(30秒程度)③食用油でお手入れ」をお試しください。また、白米の炊飯だけを続けていると鍋肌の油分が不足しさびやすくなります。時々炒め物や油分の多い食材を使った炊き込みご飯等をしていただくのがおすすめです。

Q7.さびた鉄鍋で調理すると人体に害がありますか?

A.サビの程度にもよります。真っ赤にさびた鍋での調理はお控えください。よく洗い油でお手入れをしてから、再度お使いいただければ人体に害はございません。サビをお手入れせずそのまま料理すると、味や香り等に影響してしまいます。

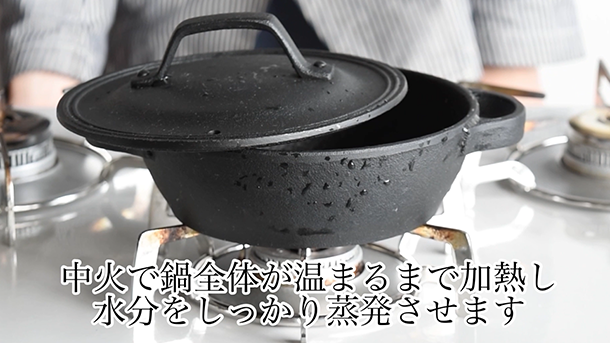

Q8.普段、鉄鍋を使う時はどのような手順で調理しますか?

A.鉄鍋で調理をする際の順番は「①加熱する②油を加える③食材を入れる」です。コツは、調理前に鍋全体をムラなくしっかり温めておくことです。鍋肌の水分を飛ばした後、油をなじませて調理しましょう。

火にかけて油を入れるタイミング

火にかけて油を入れるタイミング

お料理の際、鉄器をうまく使いこなすコツは油や食材を入れるタイミング!鉄器料理が格段と上手に、そして愉しくなる、シンプルだけど重要なポイントを教えちゃいます。

Q9.なぜ、鉄鍋の使い初めには油をなじませまるのですか?

A.食材の焦げつきを防止するとともに、サビの発生を抑える効果があるためです。

▶鉄鍋の使い始め:油ならし(シーズニング)方法

YouTube OIGEN公式チャンネルより

Q10. 「南部ごはん釜(ほうろう仕上を除く)」もシーズニング(油ならし)が必要ですか?

A.ごはん釜(ほうろう仕上を除く)も他の鉄鍋と同様、油ならしをしてから使い始めます。焦げつきやサビの発生を抑える効果があるので、しっかり油をなじませましょう。

※ごはん釜(ほうろう仕上げを除く)のシーズニングに使う油は、お米との相性がいい米油がおすすめです。

Q11.鉄鍋はIHで使えますか?

A.鉄器はIH調理器でも使用可能な調理道具ですが、OIGENの鉄鍋は底面の直径や形状によって、IH調理器(200V/100V)対応/卓上IH調理器(100V)対応/IH調理器非対応(ガス火やオーブンのみ)の3タイプに分類しています。詳細は、各商品ページや説明書をご確認ください。

※加熱の際は「弱」から始め「中」以下の出力でお使いいただくのがおすすめです。急激な加熱による底面の変形を防ぐことができます。

Q12.鉄鍋で調理した場合、どれくらい鉄分が摂れますか?

A.鉄鍋(ほうろう仕上げを除く)は微量の鉄分が摂れますが、ネット上の情報サイトなどで取り扱われているような貧血に効果があるかどうかは弊社ではわかりかねます。弊社は「鉄鍋を育てる」という言い方をしますが、長年あなたのキッチンのパートナーとして活躍する鉄鍋には、日々使う中でその性格を理解しながら使いこなしていく愉しさがあると感じています。鉄分補給だけでなく、そんな鉄鍋ならではの醍醐味を愉しみながら鉄鍋をお使いください。

Q13.鉄鍋のお手入れに洗剤は使えますか?

A.鉄鍋はたわしでお湯洗いをしてください。ただし、油ヨゴレやニオイが気になる場合は無香料の洗剤を適量ご使用ください。洗剤を使用した後は、鍋肌の油分が不足しさびやすくなります。空焚きをした後は、しっかり油をなじませましょう。

Q14.鉄鍋の長期保管はどのようにしますか?

A. 鉄鍋は使えば使うほど油がなじんで育つのでできれば頻繁にお使いいただきたいのですが、止むを得ず長期保管をする場合は水分が残っているとサビの原因になるので乾燥させた状態で保管するのがコツです。軽く鍋を温めて食用油を薄く塗り、新聞紙など吸湿性の良い紙に包んで乾燥した場所に保管します。さらに、湿気を吸った新聞紙を時々交換することでサビ予防になります。

鉄鍋は毎日使い込むと風合いが変化し愛着が湧いてきます。ぜひ、長期保管を検討する前にコラムページ『愉しむをたのしむ』からご自身の暮らしに合う鉄器の愉しみ方を探してみてください。

▶とっても簡単!鉄鋳物フライパンの洗い方と長期保管方法

YouTube OIGEN公式チャンネルより

Q15.汁物を作る時に注意することはありますか?

A.まずは、汁物を入れたままにしないことが大切です。味噌や醤油など塩分が多くかつ油分の少ない汁物(味噌汁やお吸い物など)を作る場合は、サビが発生しやすくなります。作ったらすぐに器に移し、残ったら鍋のまま保管せず保存用容器に入れ替えるようにしてください。「使用後、たわしでお湯洗いし、火にかけ鍋肌の水分を飛ばした後、軽く食用油を引くこと」または「油を多く使用する料理を時々すること」で油が鍋肌になじみ、サビや焦げつきを防ぎます。