OIGENの数ある商品ラインアップの中でも、主力の鉄鍋を半世紀以上にわたってデザインし、カタチにしてきた金属工芸家の廣瀨愼氏に、永い間使い続けてきた鉄鍋たちを見せてもらったことがある。

![]()

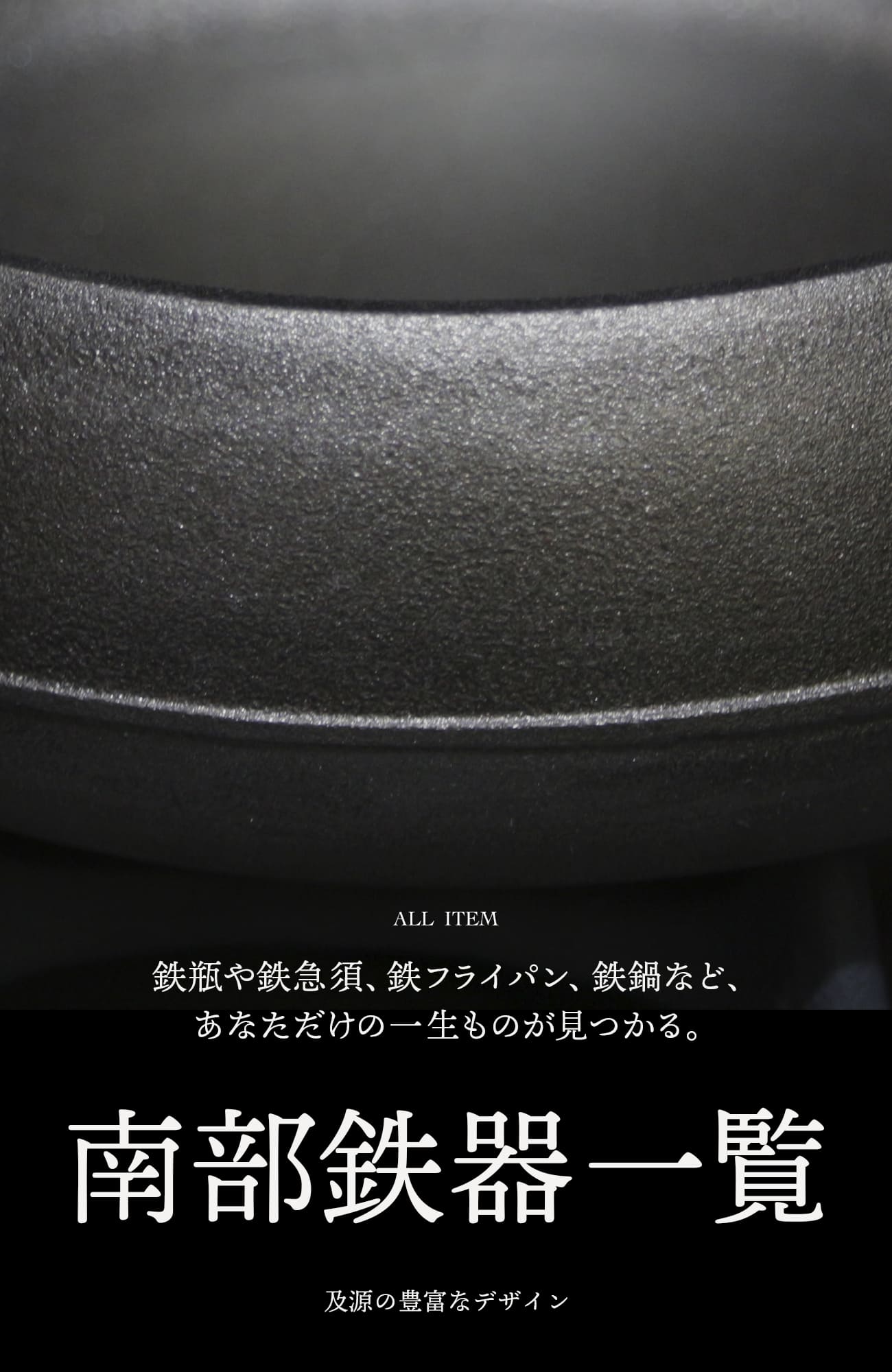

再生した鉄鍋

上の写真の左に堂々と写っているのは、「デザインのOIGEN」の名を世に広めた鉄鍋『クックトップ』シリーズの丸深形24cm*。

「この鍋は今から約50年前に作ったのね。発売当時は煮込み鍋って呼んでいたの。南部鉄器業界では珍しい洋風で鉄の蓋が付いたキャセロール鍋だったの。」と廣瀬さん。開発当時は高度経済成長期。ツルが付いた丸底で木蓋を乗せるタイプの「丸鍋」「田舎鍋」「ふるさと鍋」と呼ばれる昔ながらの鍋が、まだまだ一般的な時代だった。そこに西洋の鍋のようで日本の工芸のニュアンスをまとったモダンな鉄鍋『クックトップ』が彗星のごとく登場したのだ。

*クックトップ 丸深形は、15cm、20cm、24cmの3サイズ展開です。

廣瀬さんはいつもの人懐っこい話し方で話を続ける。「この鍋はね、昔買ってくれたお客さんが20年ほど使っていたのに、うっかりして錆びさせてしまった、と送ってきたものなの。届いて見てみると、今のものとは底部分が違っていてIH調理器対応の設計に変える前のものだったの。だからね、リデザインした新品の鍋と変えましょうかとお伝えしたら、喜んでくれたのでお取替えしたのね。そうして、錆びた初期の型の鍋が手元に残ったというわけ。」

その鍋をそのままにしてはおけなかった。何とか自分の手で直すと決めて金束子でサビをこすり落としていった。野菜くずを炒めて、天ぷらを揚げて…、ひたすら油をなじませて“育て”続けた。その甲斐もあって鉄鍋は見事復活を果たす。

「廣瀬の誕生日には必ずと言っていいほど、この鍋でコロッケを揚げたのよ。小さなコロッケを50個作ったこともあったわね。」と話を聞いていた奥様。するとふと思い出したのか、「サッカーの中田英寿さんが取材でいらした時は、これでキャベツを丸ごと煮だしたわね。お正月には、そうそう、必ず黒豆を煮るのよ。」家族の思い出の一コマにさりげなく存在してきた鉄鍋の姿を感じた。

味わい増す鉄鍋

味わい増す鉄鍋

「長男が4歳のころに作ったの。」廣瀬さんがニコニコと見せてくれたのは、「オイル鍋」と名付けた鉄鍋フライパン。この鍋は廣瀬家でもっと最も長く使い込まれている。

「彼は餃子が大好きでこの鍋の出番は餃子が多かったな。」と懐かしむ。油がしっかり染み込んで黒光りする鉄鍋は、「よく育ってくれた」と思わず声をかけたくなる風貌だ。鉄鍋という道具は「育てる」という言葉が本当によく似合う。一般的な鍋は売り場に並んでいる新品の時が一番美しいかもしれない。鉄鍋は使い込んだ様子こそ美しい。まさに!目の前に差し出された「オイル鍋」に妙に納得した。

![]()

まとめ

真の道具は“生きている”

「鉄鍋は使えば使うほど価値がでる。その価値を大事にしたいよね。錆びるのは生きている証拠だもん。呼吸しているということだから。」と廣瀬さんは軽やかに話す。鉄は生きている。生きているからこそ、錆びることだってあれば、それを克服してさらに強さを増すことだってある。それだけのことだ。

長く使い続けることができる真の道具はそれほど多くはない。地球の資源である鉄をそのままに、形に変えただけの鉄鍋という道具たちとの半世紀のお付き合いをしていて、それは、地球との理想的なお付き合いの仕方なのではないかと思うのだ。

資源を使いモノづくりをするメーカーとして、サステナブルとは何だろうと思う時、その基本には「長く使い続けられること」があるように思う。ただモノの寿命が長いということではない。その長い生の中で、紆余曲折にも耐えうるしなやかさがあるということなのだ。

及源鋳造が作る鉄鍋たちは、これからも生き続けていく。使われることで輝きを増していく。

![]()

聞き手|文・及川久仁子(おいかわくにこ)

及源鋳造株式会社・五代目代表取締役社長。

編集・薗部七緒(そのべななお)

サステナブルブランドの組織内外へ向けたコミュニケーションを設計から実装まで支援。メディアコンテンツ企画・文章制作編集も担う。ソーシャル・スタートアップ経営に参画後、2014年に独立し現職に至る。