鉄瓶に宿る「湯垢」。 お湯を沸騰かす度に、鉄瓶の中つ白い膜「湯垢」は、鉄の宿命でもある赤サビを防ぐだけでなく、お湯の味をまろやかにする効果を発揮します。 「湯垢」は、人と鉄の道具が長く長く続いてきた証であり、「鉄は錆びる」 自然の摂理に寄り添う、日本人の生活の工夫です。

「湯垢」の正体や、「湯垢」によって「やわらかく」なるお湯の特徴、「湯垢」が南部鉄瓶を赤サビから守るメカニズム、そして「湯垢」によってお茶やコーヒーがひと味変わる理由について、解説します。鉄瓶と「湯垢」の持ちつ持たれつの関係にご注目ください。

目次

- 湯垢は水中のミネラル分の結晶

- 湯垢がサビから南部鉄瓶を守る

- まろやかな白湯へ-南部鉄瓶による「軟水化」

- 鉄瓶の「軟水化」は、どれくらい「軟水化」するのか

- 鉄瓶で淹れる、ひと味違う茶と珈琲

- 「はじめの湯沸かし」は硬度300mg程度の硬水です

湯垢は水中のミネラル分の結晶

湯垢は水中のミネラル分の結晶

水道水やペットボトルなどで売られている水には、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル分が含まれています。 水を沸かすとそれらが析出し鉄瓶の内部に白っぽい付着物となり残ります。これを「湯垢」と呼びます。鉄瓶は水の中からカルシウムやマグネシウムなどを取り除きながらお湯を沸かす道具です。

![]()

湯垢がサビから南部鉄瓶を守る

鉄は錆びる――鉄が酸素や水分と出会えば、やがて腐食が始まります。それは自然の摂理であり、避けられない関係でもあります。

「鉄が錆びる」という現象は、鉄の表面が水や酸素などに触れることで酸化し、酸性に傾いている状態です。一方、水分中にある主にカルシウムとマグネシウムはアルカリ性です。多孔性で細かい凹凸がある鉄瓶内部の表面に、「湯垢」としてそれらのミネラル分が付着することで、アルカリ性を保ち、常サビから鉄瓶を保護しているのです。鉄瓶は使えば使うほど、より錆びにくい状態に変化していきます。

![]()

まろやかな白湯へ-南部鉄瓶の「軟水化」

水中のミネラルを取り除く作用を、専門用語では「軟水化」と言います。

南部鉄瓶で沸かした軟水化したお湯や、それを冷ました白湯の口当たりがやわらかくなる理由は、水中のカルシウムとマグネシウムなどの減少によるもの。苦味や塩味、時には酸味を感じさせるミネラルが湯垢となり、鉄瓶の内側に付着することで、鉄瓶で沸かした水が「まろやか」「やわらかい」「甘い」と感じられるのです。

ちなみに、水1Lに溶けているカルシウムとマグネシウムの量を表した数値が「硬度」。 それらが比較的多く含まれている「硬い」水(一般的には120mg/L以上)を「硬水」と呼びます。 逆にその量が少ない「軟らかい」水(一般的には120mg/L未満)が「軟水」です。

*世界保健機構(WHO)の分類では、60mg/L以下を軟水、60~120mg/Lを中硬水、120~180mg/lを硬水、180mg/L以上を超硬水と分類しています。

| 参考 - 市販されている天然水の硬度 | ||

| 南アルプスの天然水(山梨) | 30mg/L | 軟水 |

| 日本の水道水の平均値 | 50mg/L | 軟水 |

| ボルビック(フランス) | 62mg/L | 軟水 |

| 早池峰水(岩手県) | 261mg/L | 中硬水 |

|

エビアン(フランス) |

304mg/L | 硬水 |

| 天海の水(高知県) | 1000mg/L | 硬水 |

鉄瓶の「軟水化」は、どれくらい「軟水化」するのか

鉄瓶の「軟水化」は、どれくらい「軟水化」するのか

「湯垢」が育つほどに美味しくなる――。 昔から、使い込んだ鉄瓶の方が「水が美味しくなる」と言われてきました。

そこで調べてみたところ、鉄瓶で10〜30分ほど煮沸を続けた場合、およそ10〜30mg/L程度の硬度低下が見込める可能性があるという実験結果が、いくつか見受けられました。ただし、鉄瓶の状態や水の種類、煮沸時間によって変動が大きく、安定した数値化は難しいという側面もあるようです。

それでも、鉄瓶で沸かした湯の微妙な変化を感じ取り、「まろやかな口当たり」と表現したり、味わいを「あまい」と感じたりする。そんな繊細な感覚を楽しめるのも、鉄瓶ならではの魅力だと思います。

鉄瓶で淹れる、ひと味違う茶と珈琲

ふうふうと冷やしながら飲む白湯だけでなく、お茶やコーヒーでもまろやかで余韻のある味わいを楽しめるが、鉄瓶で沸かした湯の魅力です。

ミネラルが湯垢となり鉄瓶を保護しながら沸く鉄瓶のお湯が、どうお茶やコーヒーの成分に作用するのかを簡単に説明します。

例えば、緑茶の場合──鉄瓶で沸かした軟水化したお湯で淹れると、甘味や旨味に加え、緑茶らしい渋味や苦味がほどよく抽出され、「バランスのよい奥深い味わい」に仕上がると言われています。

緑茶の渋み成分であるカテキン類(タンニンを含むポリフェノールの一種)は、硬水に含まれるミネラルと結合しやすく、沈殿することでその風味が損なわれてしまいます。また、香り成分の揮発量も減少しやすく、香りが立ちにくい傾向も。加えて、緑茶に含まれるビタミンCも、硬水で著しく減少してしまうと言われています。

一方でコーヒーの場合──軟水で淹れると苦味成分の抽出が穏やかになり、「マイルドですっきりとした味わい」になると評されます。

硬水で淹れた場合、緑茶の場合とは逆で、水中のミネラルが焙煎豆に含まれるクロロゲン酸などの苦味成分の抽出を促進するため、コクや深みとともに苦味も際立ちやすくなります。軟水では豆の成分の抽出がほどよく進み、苦味と酸味のバランスが取れら角の無いやわらかな味わいになるようです。

コーヒーや緑茶だけでなく、紅茶やハーブティーも、鉄瓶で沸かした軟水で淹れると優しい印象になるので、ぜひお試しください。

*なお、味の抽出量には水のpHや湯の温度、淹れ方などにも影響します。

![]()

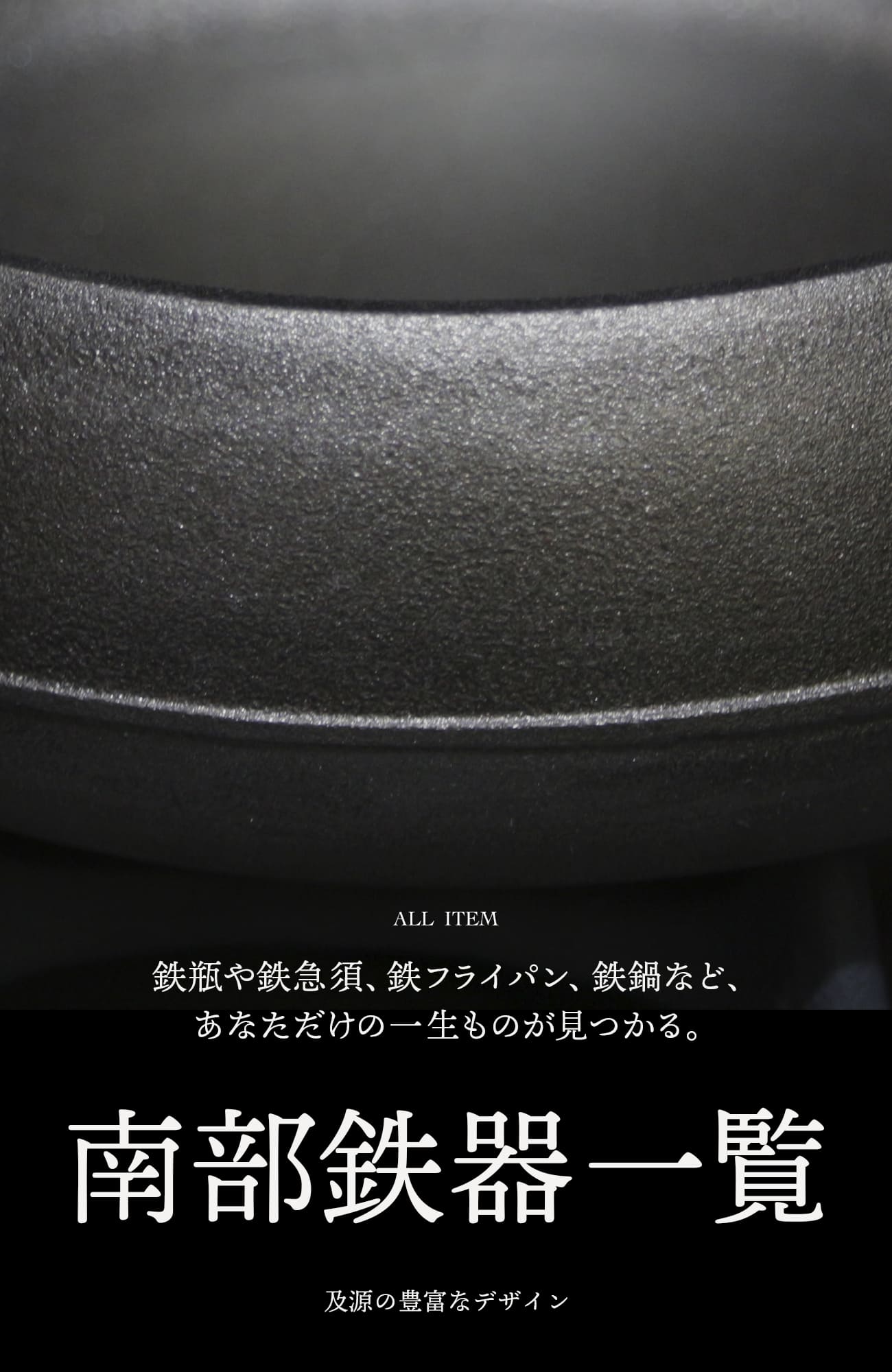

鉄瓶はじめは、硬度300mg程度の硬水で

及源鋳造|OIGENでは、鉄瓶のはじめての湯沸かしには、市販の硬度300mg/L程度の硬水の使用を推奨しています。 各地の水質の違いで「湯垢」の付きやすさが異なります。

「湯垢」は積み重なっていると、かさぶたのように剥がれることがあります。その場合は、軽くゆすいで取り除いてください。普段通りにお湯を沸かしていると、剥がれたところにまたカルシウムやマグネシウムなどが析出した結晶が付着していきます。安心してお使いください。

![]()

まとめ

鉄瓶は「湯垢」を育てながら、日本の美味しいお湯を沸かし続ける、昔ながらの湯沸かし道具です。

ズシリとした鉄瓶の重量感ごと火にかける。そのひと動作から始まる鉄瓶との時間。ぽこぽこ沸き立つ湯を眺め、シュンシュンと音がしたら火を緩める。タツタツとドリップする鉄瓶珈琲も、ストンと気持ちが落ち着く日本茶も、鉄瓶だからひと味違う。

「湯垢」を育てる、道具を育てるー「湯垢」が立派に育った鉄瓶は、道具としての風格が増していきます。毎日の鉄瓶湯沸かし時間が、つかい手の皆様の小さな活力になることを願っています。

豊富な選択肢で、自分だけの鉄瓶がきっと見つかる

関連記事

鉄瓶と鉄急須の違い -南部鉄瓶と、鉄急須それぞれの特徴と用途の違いについて