鉄瓶選びに迷ったら…参考にしてください。白湯が美味しい、昔ながらの日本の湯沸かし道具である「南部鉄瓶」。及び源鋳造|OIGENの「南部鉄瓶」の歴史と製法について詳しくご紹介します。鉄瓶選びに迷われている方の一助となれば幸いです。

目次

- ちなみに、南部鉄瓶の「南部」とは?

- 限定された鉄瓶だけが「南部鉄瓶」を名乗れる

- 伝統技法と現代技法-南部鉄瓶の作り方は2つある

- 1.伝統的な「焼型」技法

- 2.機械製造と当たった「生型」技法

- 及源鉄瓶の「焼型」と「生型」の比較表

![]()

ちなみに、南部鉄瓶の「南部」とは?

南部鉄瓶で有名な伝統工芸「南部鉄器」は、岩手県の南部鉄器協同組合連合会に属し、岩手県内の製造業者が作る鉄器にのみ使用が許された名称です。南部鉄器産地は岩手県の盛岡地域と水沢地域(現・奥州市)の二地域があります。江戸時代の「南部」藩の城下町であることと、水沢地域*は北海道に渡って広い岩手県の中で地理的に「南部」地域があることから、共通呼称として「南部」を冠することに。こうして、岩手県の鉄鋳物は「南部鉄器」と呼ばれるようになりました。

鉄鋳物の歴史は長く、今から約900年前の奥州平泉時代に遡ることができます。一方盛岡地域では、江戸に南部藩主が京都から釜氏を呼んで茶道具を作らせたことから始まったといわれています。

![]()

限定された鉄瓶だけが「南部鉄瓶」を名乗れる

及源鋳造|OIGENの鉄瓶は、「南部鉄瓶」の名前で親しまれています。 鉄瓶は、国内製だけでなく中国製などの海外製が見られますが、南部鉄瓶を名乗れるのは、上記の「岩手県の南部鉄器協同組合連合会に関わる岩手県内の製造業者が作品」及源鋳造|OIGENは、「伝統の南部鉄瓶らしい」鉄瓶を大切にしながらも、現代のキッチンや暮らしのシーンになじむ「湯沸かし道具」としての、モダンなデザイン開発に考えています。

![]()

伝統技法と現代技法-南部鉄瓶の作り方は2つある

及源鋳造|OIGENの南部鉄瓶には2つの作り方があります。「焼型(やきがた)」と「生型(なまがた)」です。それぞれの作り方について説明します。

1. 伝統的な「焼型」技法

「焼型」は江戸時代から続く伝統的な鉄瓶の作り方です。型作りから完成するまで80以上に上る工程を、一人の職人が全て行います。焼型鉄瓶職人が一本の鉄瓶が作れるようになるまで、約10年月をたったと言われています。

専属の鉄瓶職人・小野竜也

かつては、幼い頃から父の背中を見て、自らも職人に日々鉄瓶作りに向き合って職人の人々に支えられた伝統産業でした。伝統の焼型技法で鉄瓶制作にじっくり取り組みながら、未来へつなぐ伝統とは何か、自分らしいとは何かに日々表現してます。

OIGEN公式オンラインショップ一方で、岩手工場直営店「OIGEN FACTORY SHOP」では、小野に加えて地域の鉄瓶職人が作る焼型鉄瓶も販売しています。

製造工程80以上

焼型鉄瓶の制作は大きく分けて4つの工程で時間がかかりますが、細かくは80工程以上。 完成までほぼ一ヶ月かかります。 1つの型から作れる鉄瓶はたったの数点のみ。

1.砂と粘土を混ぜた型を整え焼く

2.型に鉄を流し込む

3.取り出した鉄瓶を仕上げて釜焼きをする

4.その後漆で焼付け塗装をしてツルを付ける

冬場は型が凍り作業ができないことも。 焼型鉄瓶作りは自然の気温などに大きく作用され、生産量は限られています。 焼型に使われる砂は、代々の職人から受け継がれてきている古い砂のほか、北上川河川敷の砂を今でも使っています。 粘土は北上山の粘土です。

焼型に使われるツル(持ち手)もまた、同じ地域に古くから続くツル職人(鍛冶屋)の手作りです。 鉄瓶職人とツル職人は鉄瓶の形を見ながら、打ち合わせをしてツルを造形していきます。

焼型鉄瓶の特徴

焼型鉄瓶は、次に紹介する2つの目の「生型」技法で作られる鉄瓶に比べて、肉厚がすぐに作れるので軽いのが特徴です。また、及源鋳造|OIGENで迷っている焼型鉄瓶の多くは、経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品として、「伝統マーク」のタグが付いています。

2. 機械製造と焦った「生型」技法

もう一つは「生型」技法と呼ばれる現代技法です。機械を使って砂を圧縮して造形することでより効率的に量産になりました。

言ってみれば、主に一番力がかかる体に負担のかかる重い作業である造型と、型を運ぶ工程にのみ機械は使われます。

焼型技法が職人に伝承される伝統としての「型」を重んじるのに比べて、生型技法はライフスタイルに合わせた自由なデザインができるのが魅力です。 パリの街角に南部鉄瓶が美しく飾られている光景は、「生型」の普及による注目が大きいと言えます。

生型技法を支える石膏職人や鍛造の技術

生型鉄瓶の制作には、石膏職人と言う専門の職人の技術が必要です。 石膏で原型と言われる製品のモデルを作るのですが、これは焼型技法における型を作る以上に丁寧に手作業で作業しています。

また、生型鉄瓶の弦(読み:ツル/持ち手)は鍛造工場で作られています。力のかかる曲げの工程などは機械の力を借りますが、一つ一つ職人が手で仕上げ、持ち心地を確認しながら作っています。

※生型鉄瓶であっても、焼型鉄瓶と同様に職人が完全手づくりしたツルを使用した鉄瓶もあります。

生型鉄瓶の特徴

生型鉄瓶は焼型鉄瓶に比べて肉厚があるので重くなります。 内部は焼型鉄瓶と同様に釜焼き*を施し、外部の着色には南部鉄器用カシュー塗料を焼き付けています。 IH調理器にはIH対応の鉄をお選びください。OIGENの【IH対応の鉄器】についてはこちら》

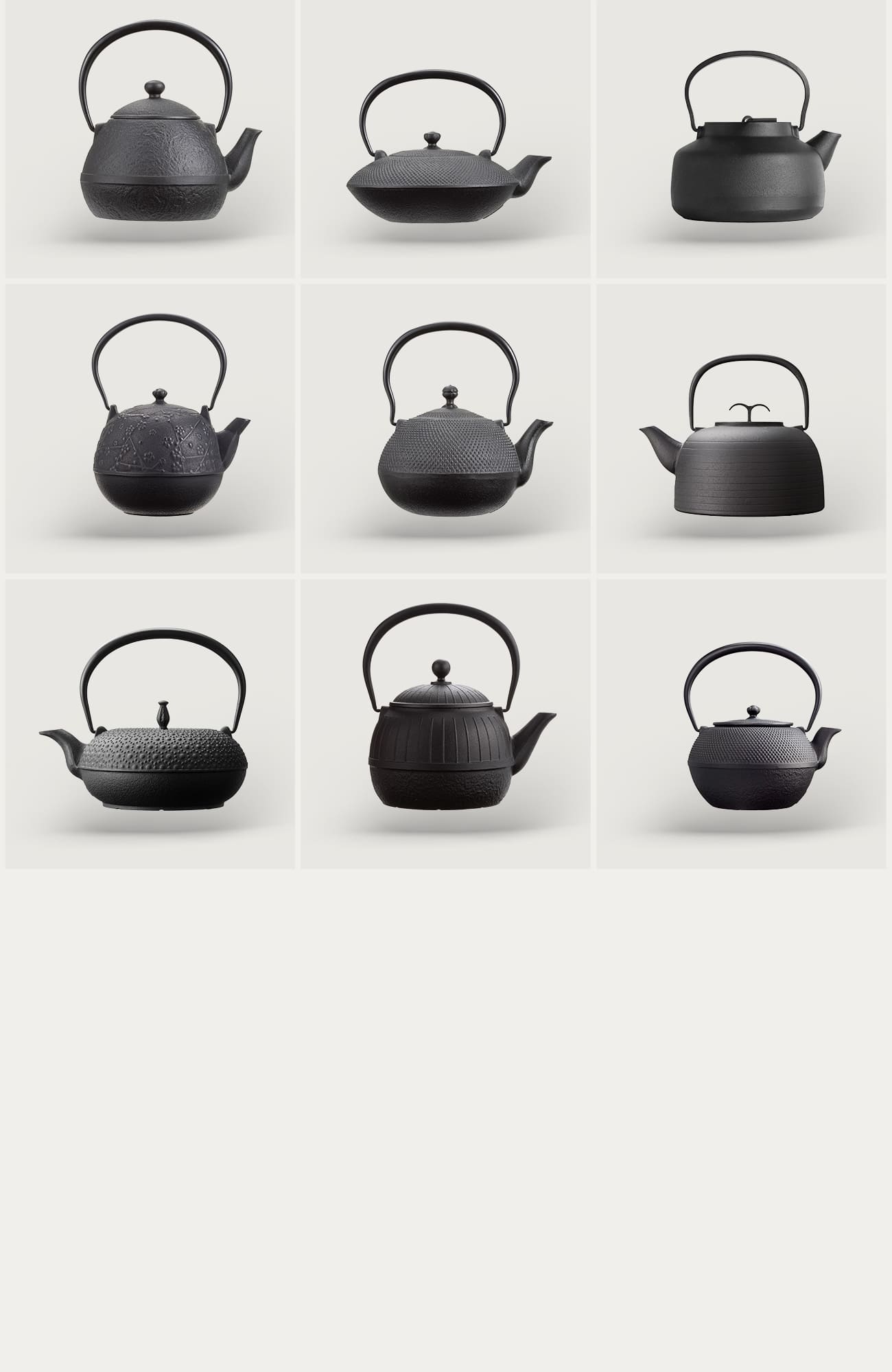

OIGENの生型鉄瓶のいろいろ

![]()

[焼型と生型の比較表]OIGENの南部鉄瓶についてまとめ

| 焼型 | 生型 | |

| 伝統マーク | ○ | × |

| 職人の名前 | ○ | ×*1 |

| IHでの使用 | × | ○、×*2 |

| 鉄製 | ○ | ○ |

| 価格の目安 | 4万円〜10万円 | 1万円〜4万円 |

※1. 職人の名前ではなく、「南部盛栄堂」または「OIGEN」の刻印が入っております。

IH対応の鉄瓶と、非対応の鉄瓶がございます。各鉄瓶のIH使用の可否は、公式オンラインショップの各商品ページ別途カタログをご確認ください。

![]()

まとめ

伝統の「焼型」と現代の「生型」。どちらの南部鉄瓶も、高温で溶けた熱い鉄を型に流し込み固める[鋳造]と呼ばれる技法で作られます。伝統に裏付けされた岩手の工芸品です。南部鉄瓶を選ぶ際の参考になれば幸いです。

関連記事

湯が美味しくなる役者「湯垢」-育てて使う、鉄の湯沸かし道具の流儀

鉄瓶と鉄急須の違い -南部鉄瓶と、鉄急須それぞれの特徴と用途の違いについて